Das „Restless-Legs-Syndrom“, auch als Wittmaack-Ekbom-Syndrom bezeichnet, zählt zu den am häufigsten vorkommenden Nervenerkrankungen in Deutschland. Frauen sind hierbei grundsätzlich häufiger betroffen als Männer.

Die Bezeichnung „Restless Legs“ bedeutet übersetzt „unruhige Beine“. Betroffene Patienten verspüren einen enormen Bewegungsdrang in Kombination mit einem quälenden Kribbeln, Stechen und Ziehen in den Beinen. In selteneren Fällen sind nicht nur die Beine, sondern auch die Arme des Patienten betroffen. Die belastenden Krankheitssymptome machen sich vorwiegend in Ruhephasen bemerkbar, insbesondere in den Abend- und Nachtstunden.

Restless Legs Syndrom Medikamente ohne Rezept

Adartrel, Mirapexin, Neupro, Pramipexol, Requip, Ropinirol

Diese Restless Legs Syndrom Tabletten können Sie per Online Rezept bestellen

- Adartrel

- Mirapexin

- Neupro

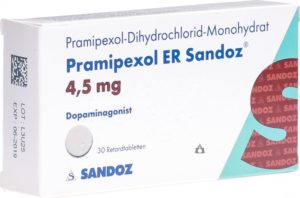

- Pramipexol

- Requip

- Ropinirol

Zur Übersicht: www.dokteronline.com/restless-lesgs-syndrom

Symptome lindern

Bewegung kann für eine Besserung der Krankheitssymptome sorgen, diese ist jedoch nur von kurzer Dauer.

Welche genaue Ursache der Erkrankung zugrunde liegt, konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Experten gehen jedoch davon aus, dass diese Krankheit genetisch vererbt werden kann. In solchen Fällen beginnt die Krankheit bereits sehr frühzeitig, häufig schon vor dem 30. Lebensjahr. Auch Kinder und Jugendliche können unter dem Restless-Legs-Syndrom leiden. Nicht selten werden die Symptome bei ihnen als Wachstumsschmerzen oder als Hyperaktivitätssyndrom verkannt.

Symptome und Begleiterscheinungen

Inhalt

Im Krankheitsverlauf treten charakteristische Symptome und Begleiterscheinungen auf:

- Die betroffenen Patienten verspüren ein unangenehmes Unruhe- und Spannungsgefühl in ihren Beinen. Manche Betroffenen beschreiben auch ein stechendes, reißendes oder prickelndes Gefühl.

- Sie haben das ständige Bedürfnis, sich zu bewegen sowie ihre Beinmuskeln zu dehnen und anzuspannen.

- Die Unruheerscheinungen treten vor allem in der Nacht und am Abend auf, wenn die betroffenen Patienten eigentlich schlafen möchten.

- Aktivität bewirkt eine vorübergehende Besserung der Krankheitssymptome. Manche Patienten duschen ihre Beine mit kaltem Wasser ab oder massieren sie. Die Beschwerden kehren jedoch sehr rasch wieder zurück.

- Aufgrund der nächtlichen Beinschmerzen und der damit verbundenen Schlaflosigkeit, leiden die Betroffenen häufig unter Schlafmangel, Müdigkeit und Erschöpfungszuständen.

- Die Erkrankung stellt für die Betroffenen oftmals eine deutliche Einschränkung im Alltag dar. Längeres Sitzen wie beispielsweise im Kino oder im Flugzeug wird in nicht wenigen Fällen zu einer richtigen Qual.

In den Schlaf- und Wachphasen treten bei den betroffenen Patienten unwillkürlich periodische Beinbewegungen auf, die als „Periodic Limb Movements (PLM)“ bezeichnet werden. In rund 80 Prozent aller Fälle sind diese Beinbewegungen ein charakteristisches Anzeichen für eine Restless-Legs-Erkrankung. Sie können jedoch auch im Zusammenhang mit anderen Krankheiten im fortgeschrittenen Lebensalter vorkommen.

Die Ausprägung und Intensität der Beschwerden variiert von Patient zu Patient. Grundsätzlich verläuft die Restless-Legs-Erkrankung chronisch-progredient. Das heißt, dass die Krankheit schleichend voranschreitet und sich die Symptome im Laufe der Zeit häufig noch intensivieren. Zu Krankheitsbeginn können die Symptome in Schüben auftreten, zwischendurch können die betroffenen Patienten sogar völlig beschwerdefrei sein.

Ursachen

Der Restless-Legs-Erkrankung können verschiedene Ursachen zugrunde liegen:

- Nervenschädigungen (Polyneuropathie)

- Eisenmangel

- Schwangerschaft

- Nierenschwäche (fortgeschrittenes Stadium).

Wenn die Beschwerden in der Schwangerschaft auftreten, verschwinden sie in der Regel nach der Entbindung auch wieder von selbst.

In sehr vielen Fällen lässt sich keine konkrete Ursache für die Restless-Legs-Erkrankung diagnostizieren. In mehr als die Hälfte aller Krankheitsfälle sind leibliche Verwandte der Patienten ebenfalls von dieser Erkrankung betroffen.

Mit welchen Medikamenten lässt sich die Restless-Legs-Krankheit behandeln?

Für viele RLS-Patienten kann bereits eine Änderung der persönlichen Lebensweise die Beschwerden deutlich mildern. Liegt eine sogenannte sekundäre RLS-Erkrankung vor, kann durch die Behandlung der eigentlichen Grunderkrankung – beispielsweise ein Eisenmangel – ausreichen, um die Krankheitssymptome zu lindern.

Sind die Beschwerden jedoch mittelschwer bis stark ausgeprägt, ist eine medikamentöse Therapie in der Regel unumgänglich. Für die medikamentöse Behandlung der Erkrankung werden diverse Wirkstoffe eingesetzt. Die gängigsten Substanzen in der RLS-Therapie sind:

Levodopa

Dieser Arzneistoff ist für betroffene Patienten geeignet, die nur unter sporadisch auftretenden Beschwerden oder leichten Krankheitssymptomen leiden.

Dopaminagonisten

Diese Substanzen eignen sich für betroffene Patienten mit mittelschweren bis schweren sowie andauernden Beschwerden.

Opioide

Für Patienten, die auf die dopaminergen Behandlungen nicht oder nicht ausreichend ansprechen, kann die Therapie mit Opioiden eine gute Alternative sein.

Bei der Therapie der Restless-Legs-Erkrankung sollte auf Eigenexperiment verzichtet werden. Eigene Behandlungsversuche mit Antidepressiva, Neuroleptika, Betablockern oder Schlafmitteln sind sinnlos. Viele dieser genannten Medikamente können sogar innerhalb kürzester Zeit zur Abhängigkeit führen und beispielsweise die Schlafstörungen, die durch die RLS-Erkrankung auftreten, sogar noch verschlimmern.

Nicht-medikamentöse Behandlung der Restless-Legs-Erkrankung

In leichteren Krankheitsfällen kann auch eine nicht-medikamentöse Behandlung erfolgreich sein. Maßnahmen wie zum Beispiel eine Verbesserung der eigenen Schlafhygiene, Massagen oder Wechselduschen können die Krankheitssymptome bei einigen Patienten wirksam lindern. Auch leichter Sport wie Yoga, Pilates oder gymnastische Übungen kann hilfreich sein.

Entspannungsmethoden wie autogenes Training oder Meditation wirken sich bei den meisten Betroffenen hingegen eher negativ aus: Aufgrund der ruhig zu haltenden Gliedmaßen können sich die Symptome und Beschwerden noch verstärken.

Für chronisch kranke Patienten kann eine professionelle Begleitung bei der Bewältigung des Alltags sehr hilfreich und förderlich sein.